Die letzten Tage hier nutzen wir, um auch die Umgebung von Whangārei im Bezirk Northland noch etwas zu erkunden.

Ein Ausflug führt uns hinauf zur Bay of Islands, die wir nächstes Jahr unbedingt mit dem Boot besuchen möchten. Die Nebenstraße über Helena Bay auf der Strecke von Whangārei nach Russel lässt mein altes Motorradfahrer-Herz höher schlagen, obwohl wir mitten Auto unterwegs sind. Etwa 100 km lang finden sich kaum mal 200 m gerade Strecke. Dabei geht es bergauf und bergab, durch Wälder, Wiesen und an der schroffen Küste mit eingestreuten kleinen Stränden entlang.

Ein bisschen Viehwirtschaft, wenige kleine Ortschaften, kaum Verkehr. Eine halbe Stunde lang zählen wir den Gegenverkehr und die plattgefahrenen Possums auf der zumeist schmalen, gewundenen Straße. Es sind weniger entgegenkommende Autos als totgefahrene Possums. Diese nachtaktiven Beutelsäuger sind extrem unbeliebt in Neuseeland. Die Fuchskusus (so der deutsche Name) sind etwas größer als eine Hauskatze. Um 1850 herum wurden sie aus Australien zum Aufbau eines Pelzhandels eingeführt. In Australien sind diese Beuteltiere inzwischen geschützt. In Neuseeland aber haben sie keine natürlichen Feinde. Insofern vermehrten sie sich explosionsartig. Viele Neuseeländer überfahren sie deshalb lieber absichtlich, als ihnen auszuweichen, denn Possums haben sich zu einer heute bekämpften Plage für die originäre neuseeländische Planzen- und Vogelwelt entwickelt.

Wo ich schon bei der neuseeländischen Vogelwelt bin 😉:

Wir beobachten unter anderem die typisch neuseeländischen schwarzblauen Tui (-Honigvögel) mit ihrem auffälligen hellen Federbüscheln am Hals und die kaum golfballgroßen Neuseeland-Fächerschwänze (Pīwakawaka oder Fantail) sowie die etwa sperlingsgroßen Graumantel-Brillenvögel. Letztere kamen (wie die Possums) erst im 19. Jahrhundert nach Neuseeland. Da sie aber nicht vom Mensch eingeführt wurden, sondern vermutlich ein Schwarm durch einen Zyklons auf natürlichem Weg von Australien hierher abgetrieben wurde, gelten sie nicht als invasive, sondern als heimische Art. Die Pflanzen- und Tierwelt Neuseelands hat halt so ihre Eigenarten. Es ist kompliziert.

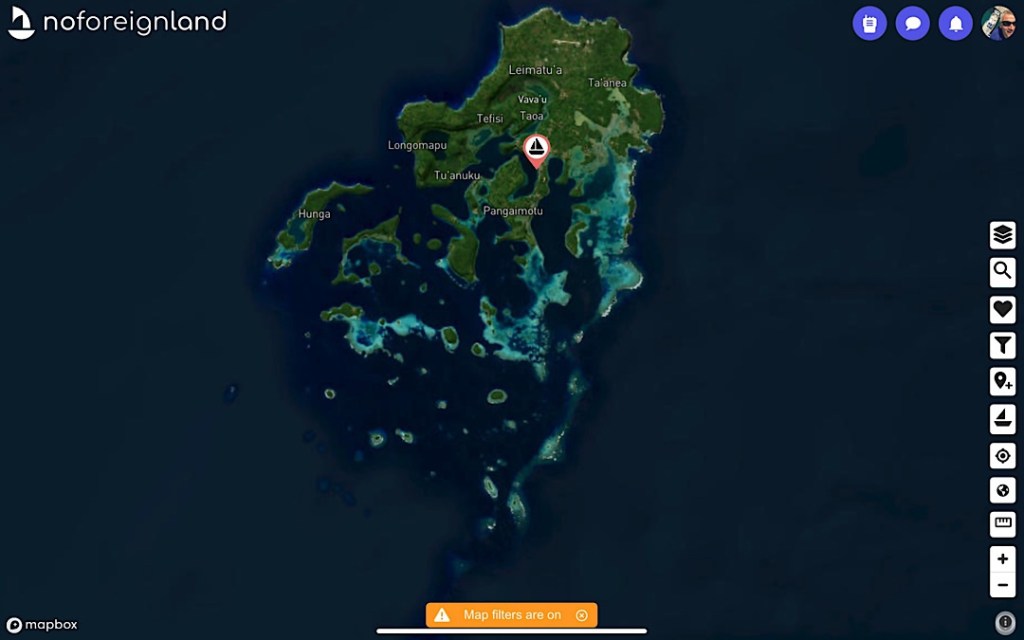

Russel selbst ist ein kleiner Touristenort auf einer langgezogenen und buchtenreichen Halbinsel in der Bay of Islands.

Insbesondere an der Uferpromenade finden sich einige viktorianische Holzbauten, die heute zumeist als Cafés und Restaurants genutzt werden.

Von Russel aus nehmen wir die Fähre hinüber nach Opua. Hier klarieren die meisten Segler nach Neuseeland ein, so wie wir das ja ursprünglich auch geplant hatten. Gerade am Vortag ist die Terikah angekommen. Wir hatten Jen und Cris mit ihren Kindern Calder und Cora in Mexiko kennengelernt und zuletzt in Französisch Polynesien getroffen, die Wiedersehensfreude ist groß und wir schnacken längere Zeit auf ihrem Katamaran.

In Opua machen wir außerdem noch einen herrlichen Waldspaziergang auf dem Opua Kauri Walk.

Zwischen hohen Baumfarnen und vielen Kauri-Bäumen hindurch geht es zu einer Aussichtsplattform nahe einem etwa zwei Meter im Durchmesser aufweisendem jahrhundertealten Exemplar dieser den Maorí als heilig geltenden Bäume.

Auf der Rückfahrt nach Whangārei machen wir einen kurzen Zwischenstopp in Kawakawa. Die Hauptattraktion (vielleicht auch die einzige) in dieser kleinen Ortschaft ist die öffentliche Toilette. Was zunächst skurril anmutet, geht auf den bekanntesten Bewohner des Ortes zurück: der Allrounder-Künstler Friedensreich Hunderwasser wohnte hier ganz in der Nähe von 1975 bis zu seinem Tod im Jahr 2000. Direkt hinter der von ihm gestalteten Toilette gibt es auch einen kleinen Hundertwasser-Park mit einer Bibliothek.

Wir waren zwar in Wien (Hundertwasserhaus), Uelzen (Hundertwasserbahnhof) und Hamburg (Hundertwassercafé) und zuletzt eben Whangārei schon mehrfach auch mit dem architektonischen Werk Hundertwassers in Berührung gekommen, wussten bisher aber nicht, dass er in seinen späten Jahren Neuseeland als Wahlheimat ausgesucht hatte.

Dazu können wir dann bei einem Besuch der Dauerausstellung im Hundertwasserhaus in Whangārei noch mehr spannendes erfahren. Etwa, dass Hundertwasser selbst Segler war und sein Schiff, die REGENTAG, auf Teilstrecken auch eigenhändig vom Mittelmeer nach Neuseeland gebracht hat.

Und zum Beispiel, dass er eine so enge Beziehung zu seinem Schiff hatte, dass er seinen Künstlernamen (bürgerlich hieß er Friedrich Stowasser) erweiterte auf Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelbunt.

Ein wenig dunkel und ziemlich bunt wird es dann auch noch bei unserer allerletzten Aufgabe in Whangārei: Wolle abholen. Der skurril und ein bisschen dunkel anmutende Teil: in Neuseeland gibt es eine besondere Wolle: neben 80% heimischer Merino-Schafwolle wird 20% Possum eingesponnen. Das weiche Fell der zum Schutz der heimischen Natur gejagten Possums besteht nämlich aus hohlen Haarfasern, die sich nicht nur gut anfühlen, sondern dadurch auch besonders isolierende und Feuchtigkeit transportierende Eigenschaften aufweisen. Der bunte: Helene mit ihrer Garagenfirma HappyGoKnitty färbt diese besondere Wolle in Handarbeit ein und versendet sie dann auf Bestellung in die ganze Welt. Wir haben aber den Luxus, sie direkt bei ihr abholen zu können und uns dabei die Wolle und den Prozess ihrer Entstehung von ihr erklären zu lassen.

Oh, und da wir jetzt ja aus dem neuseeländischen Frühsommer direkt in die ersten deutschen Wintertage fliegen (wir haben Schneebilder gesehen!), hat Wiebke sich zu ihrem Tuch rechtzeitig noch eine passende Mütze fertig gestrickt. Noch nicht aus Possumwolle, aber damit kann ja dann das nächste Strick-Projekt starten.