Wir ankern vor Vaitahu, mit ein paar hundert Einwohnern der Hauptort der Île Tahuata. Faszinierend: jeden Morgen liefern uns in dieser Bucht Ostpazifische (Spinner-)Delfine eine kostenlose Akrobatik-Show am Ankerplatz. Im Cockpit sitzen wir auf den Logenplätzen dieses Freilufttheaters. Dicht bei den Booten finden sich mehrere Gruppen der Delfine ein und dann scheint ein Wettbewerb zu starten. Wer springt am höchsten? Wer am spektakulärsten? Salti, Schrauben, Rückenflugeinlagen.

Und nach der Wasser-Show geht’s an Land.

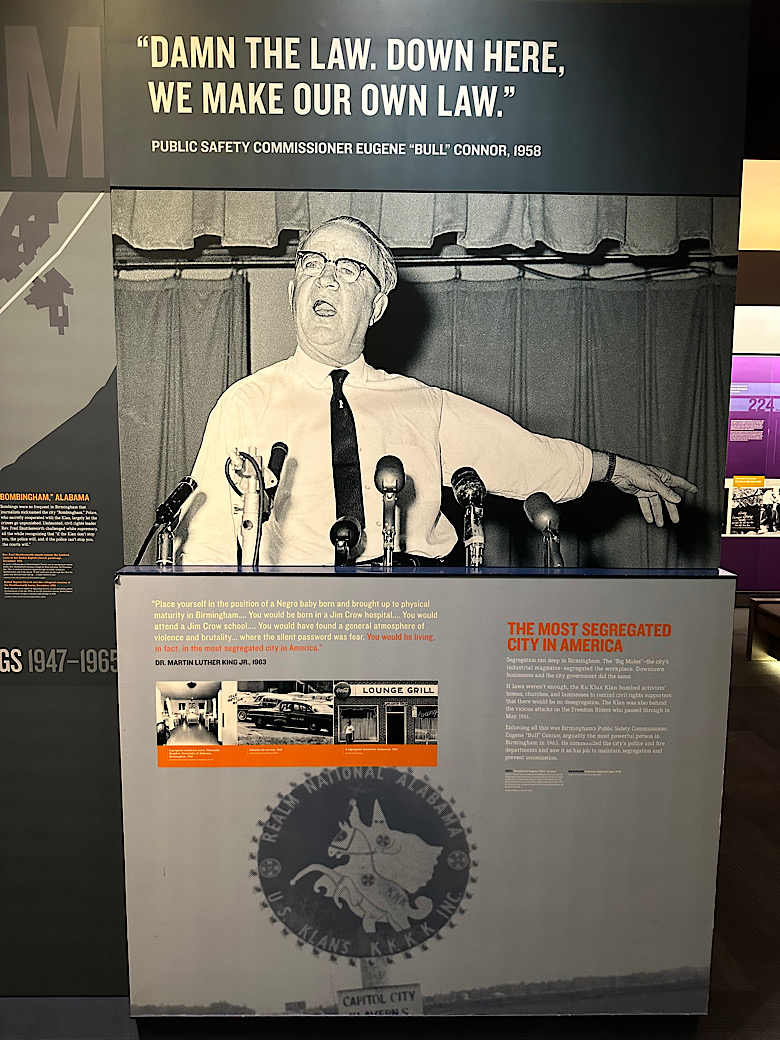

Interessant und für das heutige Neben- und Miteinander von katholischem Glauben und traditioneller Marquesanischer Religion: der Vorplatz der modernen Kirche in Vaitahu wird gesäumt von zahlreichen Tiki. In der polynesischen Kultur repräsentieren diese Figuren den ersten Mann, sind halb Mensch, halb Gott. Sie stehen zugleich für Macht, Weisheit und Wohlstand, haben aber je nach Ausgestaltung auch individuelle Fähigkeiten und Funktionen. Mit ihren übergroßen Augen sind zugleich Fenster in die Zeit nach dem irdischen Leben.

Von den ersten katholischen Missionaren wurden die Tikis als heidnische Götzenbilder verteufelt und auch zu großen Teilen zerstört. Heute aber erleben sie eine Renaissance, selbst hier unmittelbar an der Kirche.

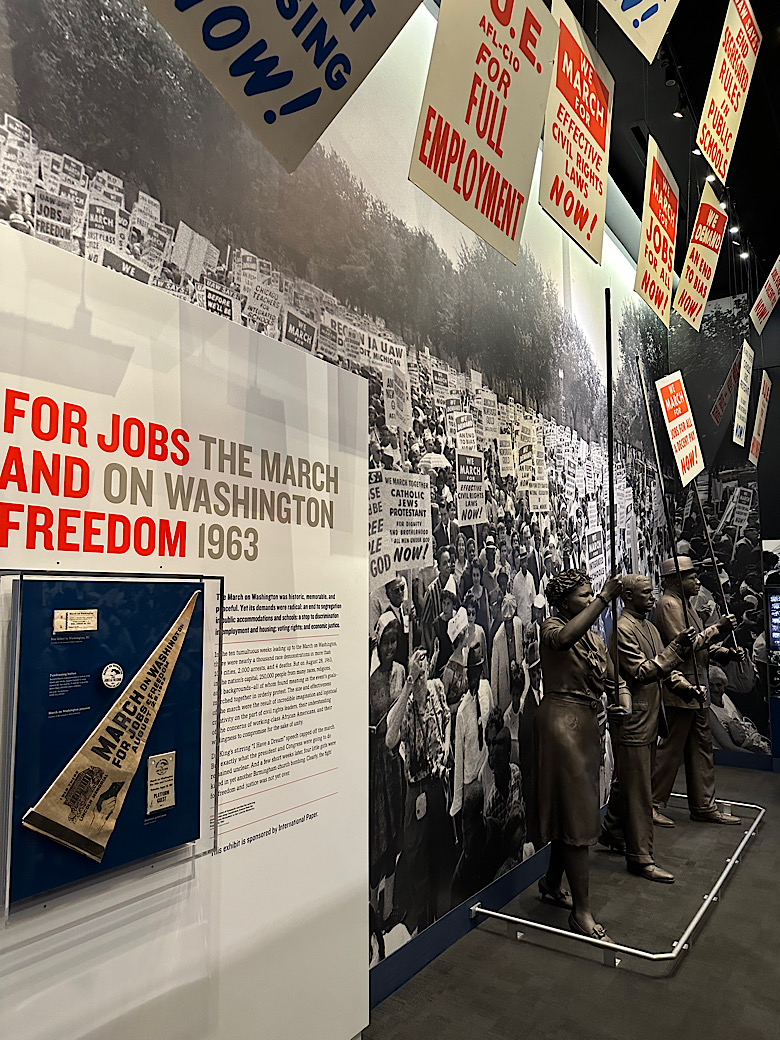

Und auch die moderne Kirche von Vaitahu nimmt in Architektur und Symbolik Bezug auf die Marquesas und ihre Tradition. Das überstehende Dach bietet Schutz vor Regen und es gibt ein mit üppigen Schnitzereien versehenes Portal. Aber die Seitenwände sind oberhalb der brusthohen Balustrade offen, der Wind weht durch die Kirche hindurch.

Die überlebensgroße geschnitzte Figur der Polynesischen anmutenden Maria am Kirchturm trägt einen eben solchen Christus auf dem Schoß, dieser wiederum hält eine Brotfrucht, das traditionelle Grundnahrungsmittel der Marquesas.

So wichtig übrigens, dass es sich auch in der Schnitzerei der Kanzel wiederfindet, …

… neben dem Kreuz der Marquesas. Das wird zwar auch gerne christlich vereinnahmt. Es war vor der Christianisierung der Marquesas aber ursprünglich ein Fruchtbarkeitssymbol und ist in seinen vielen Varianten auch heute noch eines der typischen Tattoo-Motive der Marquesas. Es findet sich auch auf dem Sockel des Zopf-Tikis.

Auf dem Weg zurück zum Dinghy sehen wir, dass sich jetzt am (1. Mai) Nachmittag viel Leben auf der Pier abspielt. Sie ist zugleich Bade- und Angelplatz für Jung und Alt, vor allem aber sozialer Treffpunkt.

Einige der jüngeren Kinder fragen uns, ob wir mit ihnen eine kleine Tour mit dem Dinghy machen können.

O.K. Schwupp, sitzen sieben Kids mit uns in Florecita. Flora Fun Tours. Für uns bringt die kleine Runde um die ankernden Boote mindestens so viel Spaß wie für die singenden Kids. Beim Video unbedingt den Ton anmachen.

Anmerkung: die Videos laufen leider nicht in der Benachrichtigungs-Email zum Blogbeitrag. In dem Fall bitte direkt auf die Internetseite des Blog gehen, zum Beispiel einfach durch Klick auf die fettgedruckte Überschrift in der Email.

An den nächsten beiden Tagen ist das Anlanden mit dem Dinghy am Pier dann nicht mehr ganz so einfach. Die Pazifikdünung läuft in unsere Ankerbucht hinein, Wellen brechen über der Pier und auch an den Felsen der Bucht. Flora schaukelt nur ein bisschen, es ist bisher ganz gut erträglich. Allerdings sind diese Wellen vielleicht nur Vorboten, für die nächsten Tage sind kräftiger Wind und auch höhere Wellen angesagt. Dabei macht das jetzt eigentlich schon genug Spektakel:

Aber auch das sind eben die Marquesas.

Und noch ein Hinweis zur Webseite des Blogs: wir haben endlich unter dem Reiter „Route“ auch die in 2023 gefahrene Strecke ergänzt. Aber natürlich könnt Ihr Euch wie gewohnt über die Abschnitte der einzelnen Jahre hinaus auch die ganze bisher zurückgelegte Strecke unserer Langfahrt mit der Flora und unsere aktuelle Position auf Noforeignland anzeigen lassen.