Block Island ist einer der schönsten Plätze, den wir bisher in den USA mit dem Boot besucht haben. Die Lagune bietet einen rundum geschützten Ankerplatz, die Insel ist schön und trotz ihrer touristischen Erschlossenheit angenehm zurückgenommen und unaufgeregt, es gibt kaum Bausünden, dafür aber gute Restaurants und Spezialitäten.

Ganz klasse zum Beispiel das Garten-Grill-Lokal “Three Sisters”, das uns mit wunderbarer kreativer Küche, bewusst lokalen Zutaten, dezenter guter Livemusik und herrlich improvisiert wirkendem gemütlichen Gartenambiente verwöhnt. Eine Alkoholausschanklizenz haben sie nicht, also flitzen Wiebke und Michael zum Supermarkt um die Ecke und holen gekühlten Wein (anders als etwa in Maryland dürfen hier in Rhode Island die Supermärkte Alkohol verkaufen). Gläser stellen die Three Sisters, das Korkgeld ist mit 5$ gering. Gemeinsam mit der Crew der Escape genießen wir einen weiteren richtig schönen Abend.

Aber leider, leider: auch die Zeit auf Block Island bietet nicht nur Vergnügen. Ein bisschen Bootsarbeit ist dann doch immer zu tun. So auch hier. Unser Dieselgenerator (für die Stromerzeugung an Bord, wenn Solar und Windgenerator nicht ausreichen) schaltet sich weniger als eine halbe Minute nach dem Start wieder ab und meldet ”zu hohe Abgastemperatur”. Das ist nun eher unwahrscheinlich, aber wie Wiebke in der Bedienungsanleitung herausfindet, wird mit diesem Hinweistext auch auf mangelnden Kühlwasserfluss hingewiesen, bevor die Abgastemperatur einen kritischen Wert erreicht.

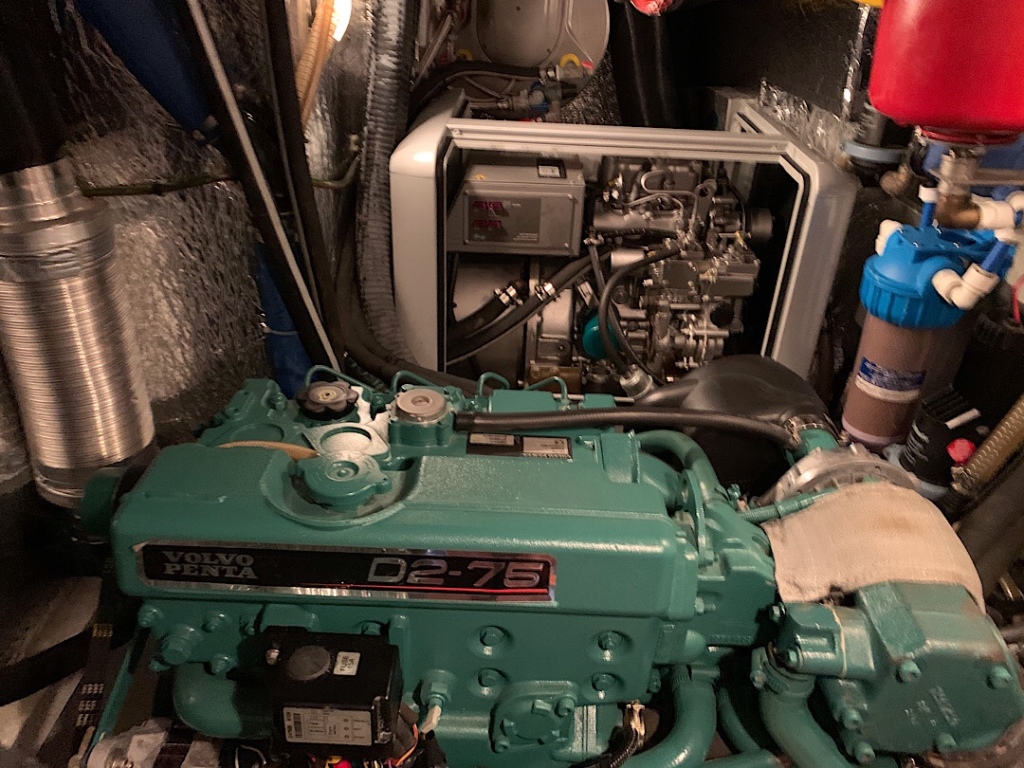

Der Motorraum der Flora beherbergt neben (genauer: hinter) dem Motor auch den Generator. Mit schon entfernter Schallschutzhaube des Generators sieht das so aus:

Über dem Motor liegend, kann man also am Generator schrauben, wobei die Seewasserpumpe zum Glück an der vorderen Seite des Generators verbaut ist.

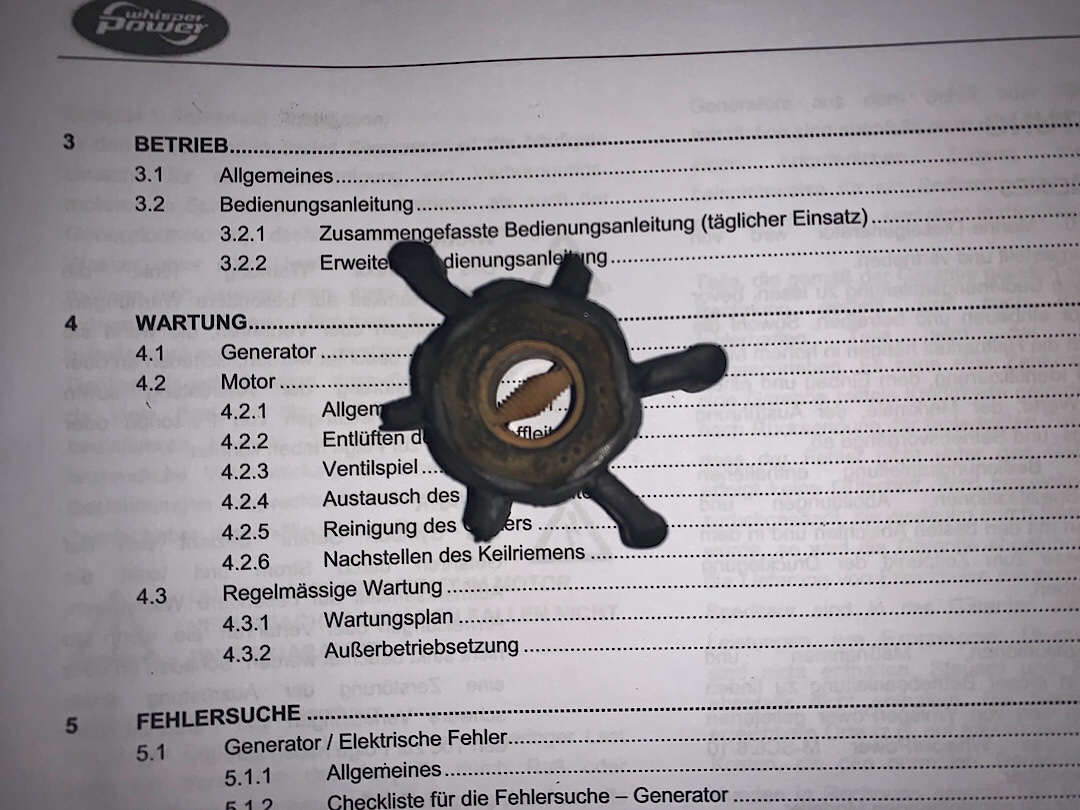

Die Kontrolle des Impellers der Seewasserpumpe ergibt ein desolates Bild:

Nun ist der Wechsel des Impellers eigentlich nicht schwierig, obwohl der des Generators (anders als bei unserem Motor) eine Papierdichtung hat. Die muss ebenfalls getauscht werden und dazu vorsichtig mit einer scharfen Klinge vom Gehäusedeckel entfernt werden, ohne ihn zu zerkratzen. Wir legen den Deckel über Nacht in eine Wasser-Essig-Lösung, das vereinfacht das Abkratzen.

Das Blöde ist nur: die am Impeller fehlenden Flügelteile müssen aus dem Kühlkreislauf entfernt werden. Da ich sie nicht im Pumpengehäuse finde, (bis auf eins, dass mir beim Öffnen entgegenfällt und in den unerreichbaren Tiefen der Generatorbilge verschwindet) muss ich sie im Verlauf der Kühlwasserschläuche suchen, die ich dafür nacheinander abbaue. In den beiden zwar langen, aber vergleichsweise einfach zugänglichen ersten Leitungen findet sich leider nichts. Ich befürchte, dass sich die Flügelreste vor dem Engpass des Wärmetauschers sammeln, der aber liegt schwer zugänglich auf der Rückseite des Generators, halb verborgen vom Rahmen der Schallschutzhaube. Nach intensiver telefonischer Beratung mit Chief Jan per Telefon mache ich mich erstmal an den Zulaufschlauch vom Seeventil zur Wasserpumpe. Und – Glück gehabt – obwohl entgegen der Fließrichtung findet sich hier ein erstes Flügelteil. So ermutigt, fingere ich mit einer Pinzette ein weiteres aus einem der 90-Grad-Metallwinkel, auf denen die Schläuche mit Schellen befestigt sind. Da ich aber nicht von beiden Seiten drankomme, fädele ich ein Stück Leine hindurch und finde den Rest (hoffentlich jedenfalls alle großen Teile). Zusammensetzen lässt sich das Puzzle nicht mehr 😉.

Entgegen meiner Befürchtung lässt sich der Deckel auch ziemlich unproblematisch wieder aufsetzen, wobei wir die Verdickung der Dichtung (und damit die Montagestelle) außen auf dem Deckel mit Edding markieren und die Dichtung mit etwas Vaseline am Deckel anhaften, damit sie bei der Montage nicht so leicht verrutscht.

Dann der spannende Moment: ja, der Generator springt an und läuft auch problemlos zwei Stunden, das soll erst mal reichen. Juhu!

Und das kann gefeiert werden, denn es ist natürlich nicht die einzige Bootsarbeit: Michael hat in der Zwischenzeit einmal mehr ein kulinarisches Highlight in der Pantry gezaubert: